Angeborene Immunität und Infektion

Unsere Forschung

a. Identifizierung der zell-spezifischen Abwehr von Astrozyten bei FSME-Infektionen. Mit Hilfe von zellspezifischer Markierung neu-synthetisierter Proteine in vivo untersuchen wir die Veränderungen der Genexpression im Verlauf der Infektion.

b. Zell- und regionenspezifische Regulation von Typ I Interferonen (IFNs) im Gehirn.

c. Veränderungen der Gehirnstruktur und -funktion nach Infektionen mit respiratorischen und neurotropen Viren. Darüber hinaus die Veränderungen in der Gehirnentwicklung bei Infektionen während der Schwangerschaft.

Immune Verteidigung im Gehirn: Zell-spezifische Reaktionen auf virale Infektionen

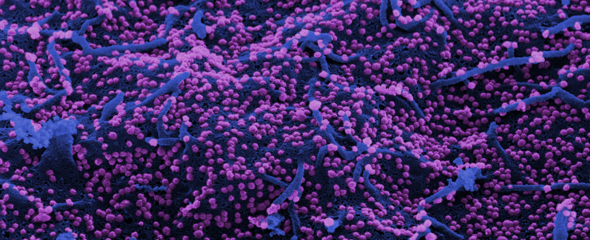

Virusinfektionen im Gehirn können verheerende Folgen haben und möglicherweise neurodegenerative Prozesse auslösen. Eine gut regulierte Immunantwort ist daher entscheidend, um die neuronale Funktion zu schützen und die Homöostase aufrechtzuerhalten. Unsere Forschung konzentriert sich auf das Verständnis sowohl der angeborenen als auch der adaptiven Immunreaktionen auf Virusinfektionen im Gehirn. Angesichts des komplexen Zusammenspiels zwischen verschiedenen Zelltypen im zentralen Nervensystem setzen wir zellspezifische Markierungen neu synthetisierter Proteine ein, um die Reaktionen von Astrozyten im Verlauf der Infektion zu untersuchen. Durch die Analyse dieser dynamischen Wechselwirkungen liefern unsere Daten wichtige Erkenntnisse darüber, wie verschiedene Zellpopulationen zur Abwehrmechanismen des Gehirns beitragen. Dieses Wissen bildet die Grundlage für die Identifizierung wichtiger Interventionspunkte, um Immunreaktionen zu modulieren und Infektion-induzierte Schäden zu mildern.

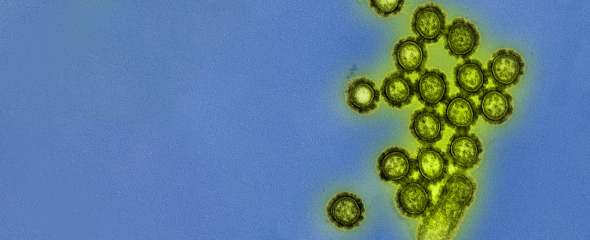

Spezialisierte Typ I Interferon Antwort im Gehirn

Im Gegensatz zu peripheren Geweben zeigt das Gehirn eine hochspezialisierte Regulation der Typ I IFN-Antworten, sowohl auf der Ebene unterschiedlicher Zelltypen—wie Neuronen, Astrozyten und Mikroglia—als auch über verschiedene Gehirnregionen hinweg. Diese räumlich begrenzte IFN-Antwort gewährleistet eine effektive Virusbekämpfung, während sie die Entzündung minimiert und die neuronale Funktion bewahrt. Neuronen zeigen häufig eine streng kontrollierte, niedriggradige IFN-Antwort, während Gliazellen robuste antivirale Abwehrmechanismen aktivieren können. Darüber hinaus deuten regionalspezifische Unterschiede in der IFN-Aktivität auf ein fein abgestimmtes Immunsystem hin, das an die lokalen zellulären Umgebungen angepasst ist. Wir zielen darauf ab, diese einzigartigen Regulationsmechanismen in verschiedenen Zelltypen zu verstehen, da sie entscheidend für die Entwicklung gezielter Therapien gegen neurotrope Virusinfektionen sind.

Virale Störung biologischer Barrieren

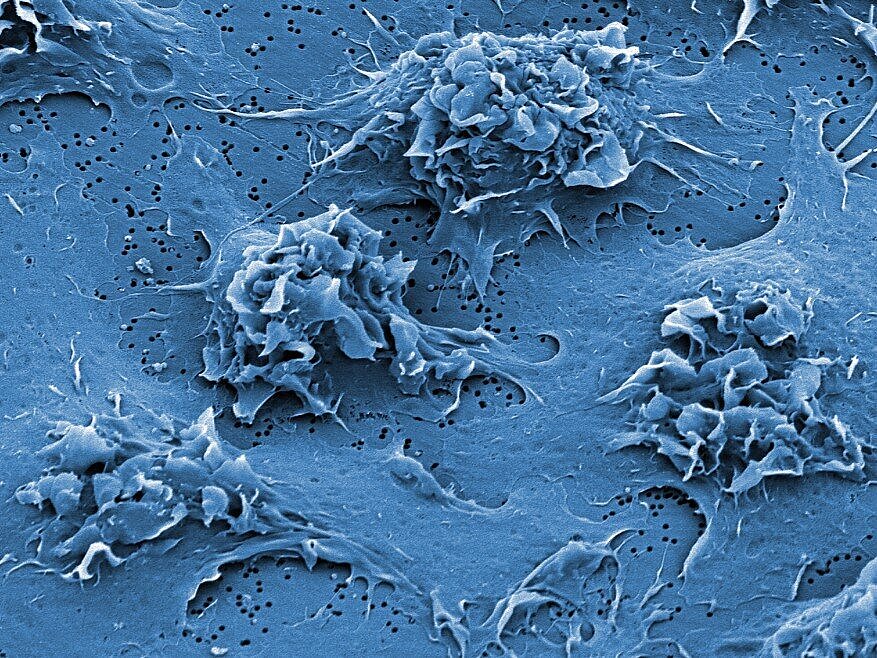

Virusinfektionen können die antiviralen Reaktionen nicht nur innerhalb von Geweben, sondern auch an wichtigen biologischen Barrieren, einschließlich der Blut-Hirn-Schranke, dem Plexus choroideus, der Hirnhaut und der Plazenta, erheblich beeinflussen. Diese Effekte können entweder durch direkte virale Wirkung oder indirekt durch entzündungsbedingte Störungen hervorgerufen werden. Eine Beeinträchtigung solcher Barrieren erleichtert das Eindringen von Viren in das zentrale Nervensystem und, bei schwangeren Personen, die Übertragung auf den sich entwickelnden Embryo. Infektionen während kritischer Entwicklungsphasen können zu langfristigen Veränderungen der Gehirnstruktur und -funktion führen, mit potenziellen langfristigen neurologischen Konsequenzen. Die Aufklärung der Mechanismen, durch die Viren diese Schutzbarrieren überwinden und schädigen, ist entscheidend für die Entwicklung von Strategien zur Verhinderung der vertikalen Transmission und zum Schutz des zentralen Nervensystems.

Unsere Forschung

a. Identifizierung der zell-spezifischen Abwehr von Astrozyten bei FSME-Infektionen. Mit Hilfe von zellspezifischer Markierung neu-synthetisierter Proteine in vivo untersuchen wir die Veränderungen der Genexpression im Verlauf der Infektion.

b. Zell- und regionenspezifische Regulation von Typ I Interferonen (IFNs) im Gehirn.

c. Veränderungen der Gehirnstruktur und -funktion nach Infektionen mit respiratorischen und neurotropen Viren. Darüber hinaus die Veränderungen in der Gehirnentwicklung bei Infektionen während der Schwangerschaft.

Immune Verteidigung im Gehirn: Zell-spezifische Reaktionen auf virale Infektionen

Virusinfektionen im Gehirn können verheerende Folgen haben und möglicherweise neurodegenerative Prozesse auslösen. Eine gut regulierte Immunantwort ist daher entscheidend, um die neuronale Funktion zu schützen und die Homöostase aufrechtzuerhalten. Unsere Forschung konzentriert sich auf das Verständnis sowohl der angeborenen als auch der adaptiven Immunreaktionen auf Virusinfektionen im Gehirn. Angesichts des komplexen Zusammenspiels zwischen verschiedenen Zelltypen im zentralen Nervensystem setzen wir zellspezifische Markierungen neu synthetisierter Proteine ein, um die Reaktionen von Astrozyten im Verlauf der Infektion zu untersuchen. Durch die Analyse dieser dynamischen Wechselwirkungen liefern unsere Daten wichtige Erkenntnisse darüber, wie verschiedene Zellpopulationen zur Abwehrmechanismen des Gehirns beitragen. Dieses Wissen bildet die Grundlage für die Identifizierung wichtiger Interventionspunkte, um Immunreaktionen zu modulieren und Infektion-induzierte Schäden zu mildern.

Spezialisierte Typ I Interferon Antwort im Gehirn

Im Gegensatz zu peripheren Geweben zeigt das Gehirn eine hochspezialisierte Regulation der Typ I IFN-Antworten, sowohl auf der Ebene unterschiedlicher Zelltypen—wie Neuronen, Astrozyten und Mikroglia—als auch über verschiedene Gehirnregionen hinweg. Diese räumlich begrenzte IFN-Antwort gewährleistet eine effektive Virusbekämpfung, während sie die Entzündung minimiert und die neuronale Funktion bewahrt. Neuronen zeigen häufig eine streng kontrollierte, niedriggradige IFN-Antwort, während Gliazellen robuste antivirale Abwehrmechanismen aktivieren können. Darüber hinaus deuten regionalspezifische Unterschiede in der IFN-Aktivität auf ein fein abgestimmtes Immunsystem hin, das an die lokalen zellulären Umgebungen angepasst ist. Wir zielen darauf ab, diese einzigartigen Regulationsmechanismen in verschiedenen Zelltypen zu verstehen, da sie entscheidend für die Entwicklung gezielter Therapien gegen neurotrope Virusinfektionen sind.

Virale Störung biologischer Barrieren

Virusinfektionen können die antiviralen Reaktionen nicht nur innerhalb von Geweben, sondern auch an wichtigen biologischen Barrieren, einschließlich der Blut-Hirn-Schranke, dem Plexus choroideus, der Hirnhaut und der Plazenta, erheblich beeinflussen. Diese Effekte können entweder durch direkte virale Wirkung oder indirekt durch entzündungsbedingte Störungen hervorgerufen werden. Eine Beeinträchtigung solcher Barrieren erleichtert das Eindringen von Viren in das zentrale Nervensystem und, bei schwangeren Personen, die Übertragung auf den sich entwickelnden Embryo. Infektionen während kritischer Entwicklungsphasen können zu langfristigen Veränderungen der Gehirnstruktur und -funktion führen, mit potenziellen langfristigen neurologischen Konsequenzen. Die Aufklärung der Mechanismen, durch die Viren diese Schutzbarrieren überwinden und schädigen, ist entscheidend für die Entwicklung von Strategien zur Verhinderung der vertikalen Transmission und zum Schutz des zentralen Nervensystems.

Prof. Dr. Andrea Kröger

Der erste Kontakt eines Krankheitserregers mit dem Wirt ist entscheidend für den Ausgang der Infektion. Die ersten Reaktionen des Wirtes entscheiden darüber, ob sich der Wirt behaupten kann oder ob es zu einer chronischen Infektion und schweren Erkrankung kommt.

Andrea Kröger studierte Biologie an der Technischen Universität in Braunschweig. Ab 1995 arbeitete sie in der Arbeitsgruppe von Dr. Hansjörg Hauser am Institut für Genregulation und Differenzierung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung ein und promovierte 1999. Während ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit der Charakterisierung des Transkriptionsfaktors IRF-1 in Maus-Tumormodellen und der Entwicklung von Screening-Zelllinien zur Identifizierung kleiner Moleküle für die IRF-1-Induktion.

In ihrer Postdoktorandenzeit in der Gruppe von Dr. Hansjörg Hauser beschäftigte sie sich mit der Stimulation von Immunantworten bei Entzündungen und Infektionen. Seit 2010 erforscht Andrea Kröger als Projektleiterin des Projekts "Interferone in der Immunabwehr“ die Mechanismen, die das Interferon-System zur Bekämpfung von Infektionen und zur Beeinflussung von protektiven Immunantworten nutzt.

Seit 2012 leitet Andrea Kröger die Forschungsgruppe "Angeborene Immunität und Infektion" am HZI. Im Dezember 2014 hat sie ihre Habilitation für Zellbiologie an der Technischen Universität Braunschweig abgeschlossen. Seit Juni 2015 hat Andrea Kröger eine Professur für Molekulare Mikrobiologie an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Team

Ausgewählte Publikationen

Weichert L, Düsedau HP, Fritzsch D, Schreier S, Scharf A, Grashoff M, et al. Astrocytes evoke a robust IRF7-independent type I interferon response upon neurotropic viral infection. J Neuroinflammation. 2023;20(1):213. DOI: 10.1186/s12974-023-02892-w

Jakob J, Kröger A, Klawonn F, Bruder D, Jänsch L. Translatome analyses by bio-orthogonal non-canonical amino acid labeling reveal that MR1-activated MAIT cells induce an M1 phenotype and antiviral programming in antigen-presenting monocytes. Front Immunol. 2023;14:1091837. DOI: 10.3389/fimmu.2023.1091837

Lindqvist R, Rosendal E, Weber E, Asghar N, Schreier S, Lenman A, et al. The envelope protein of tick-borne encephalitis virus influences neuron entry, pathogenicity, and vaccine protection. J Neuroinflammation. 2020;17(1):284. DOI: 10.1186/s12974-020-01943-w

Cornelius ADA, Hosseini S, Schreier S, Fritzsch D, Weichert L, Michaelsen-Preusse K, et al. Langat virus infection affects hippocampal neuron morphology and function in mice without disease signs. J Neuroinflammation. 2020;17(1):278. DOI: 10.1186/s12974-020-01951-w

Kurhade C, Schreier S, Lee YP, Zegenhagen L, Hjertqvist M, Dobler G, et al. Correlation of Severity of Human Tick-Borne Encephalitis Virus Disease and Pathogenicity in Mice. Emerg Infect Dis. 2018;24(9):1709-12. DOI: 10.3201/eid2409.171825