Compound Profiling und Screening

Unsere Forschung

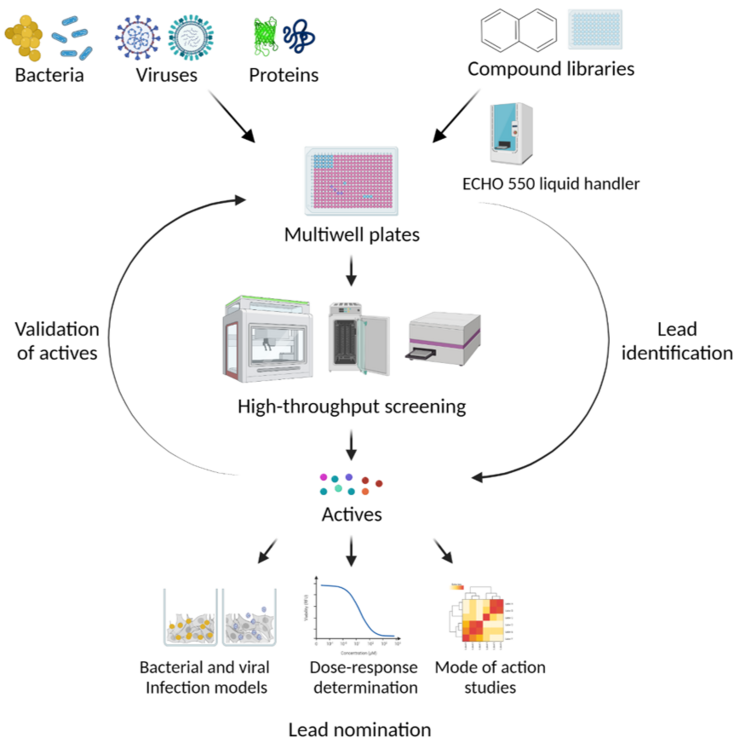

Infektionskrankheiten treten dann auf, wenn es einem potentiellen Krankheitserreger gelingt, sich unkontrolliert in einem Wirt zu vermehren und Organe oder essentielle Körperfunktionen zu schädigen. Eine Therapie ist dann erfolgreich, wenn die Ausbreitung des Krankheitserregers gestoppt, Gewebe- und Organschäden minimiert und idealerweise der Krankheitserreger eliminiert werden kann. Dies kann mit Hilfe chemischer Substanzen geschehen, die die für die schädigende Wirkung, das Überleben und die Vermehrung des Krankheitserregers essentiellen biologischen Prozesse hemmen. Um entsprechende Aktivitäten von Substanzen zu finden, sind dementsprechend geeignete Tests erforderlich. Diese Tests müssen repräsentativ für die jeweilige Infektionskrankheit sein, können also zum Beispiel die Vitalität und Vermehrungsfähigkeit des Krankheitserregers adressieren, aber auch die Funktion und Aktivität einzelner Komponenten (Proteine, Nukleinsäuren, Membranen), die für die erfolgreiche Infektion essentiell sind.

Wir haben uns auf Tests zu Infektionskrankheiten spezialisiert, die von Bakterien oder Viren der biologischen Sicherheitsstufen 2 und 3 verursacht werden. Mithilfe dieser Tests können wir nicht nur gezielt nach Substanzen gegen eine bestimmte Infektionskrankheit suchen, sondern können auch biologische Aktivitätsprofile von Substanzen erstellen, die uns von Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt werden, und damit zur Erstellung breiter Struktur – Aktivitätsprofile für die gezieltere Entwicklung von Antiinfektiva beitragen.

Vielfach stehen zu Beginn eines Screeningprojektes die Testsubstanzen nur in geringen Mengen zur Verfügung und sollen bei der Adressierung einer neuen Zielstruktur oder eines neuen Krankheitserregers viele Substanzen auf Aktivität untersucht werden. Wir haben dafür eine technische Infrastruktur etabliert, für die die Verfügbarkeit weniger Mikroliter der Substanzlösungen ausreicht und die die automatisierte Durchführung von Tests erlaubt. Die Testprotokolle werden daher so entwickelt, dass sie miniaturisiert und automatisiert werden können.

Aktuelle Projekte dienen der

- Weiterentwicklung von Inhibitoren des Virulenzfaktors α-Hämolysin

- Entdeckung von Substanzen mit antiviraler Aktivität (Chikungunya-Virus, SARS-CoV-2, Modelle für Marburg-Virus)

- Profilierung der antibiotischen Aktivität von Substanzen

Unsere Forschung

Infektionskrankheiten treten dann auf, wenn es einem potentiellen Krankheitserreger gelingt, sich unkontrolliert in einem Wirt zu vermehren und Organe oder essentielle Körperfunktionen zu schädigen. Eine Therapie ist dann erfolgreich, wenn die Ausbreitung des Krankheitserregers gestoppt, Gewebe- und Organschäden minimiert und idealerweise der Krankheitserreger eliminiert werden kann. Dies kann mit Hilfe chemischer Substanzen geschehen, die die für die schädigende Wirkung, das Überleben und die Vermehrung des Krankheitserregers essentiellen biologischen Prozesse hemmen. Um entsprechende Aktivitäten von Substanzen zu finden, sind dementsprechend geeignete Tests erforderlich. Diese Tests müssen repräsentativ für die jeweilige Infektionskrankheit sein, können also zum Beispiel die Vitalität und Vermehrungsfähigkeit des Krankheitserregers adressieren, aber auch die Funktion und Aktivität einzelner Komponenten (Proteine, Nukleinsäuren, Membranen), die für die erfolgreiche Infektion essentiell sind.

Wir haben uns auf Tests zu Infektionskrankheiten spezialisiert, die von Bakterien oder Viren der biologischen Sicherheitsstufen 2 und 3 verursacht werden. Mithilfe dieser Tests können wir nicht nur gezielt nach Substanzen gegen eine bestimmte Infektionskrankheit suchen, sondern können auch biologische Aktivitätsprofile von Substanzen erstellen, die uns von Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt werden, und damit zur Erstellung breiter Struktur – Aktivitätsprofile für die gezieltere Entwicklung von Antiinfektiva beitragen.

Vielfach stehen zu Beginn eines Screeningprojektes die Testsubstanzen nur in geringen Mengen zur Verfügung und sollen bei der Adressierung einer neuen Zielstruktur oder eines neuen Krankheitserregers viele Substanzen auf Aktivität untersucht werden. Wir haben dafür eine technische Infrastruktur etabliert, für die die Verfügbarkeit weniger Mikroliter der Substanzlösungen ausreicht und die die automatisierte Durchführung von Tests erlaubt. Die Testprotokolle werden daher so entwickelt, dass sie miniaturisiert und automatisiert werden können.

Aktuelle Projekte dienen der

- Weiterentwicklung von Inhibitoren des Virulenzfaktors α-Hämolysin

- Entdeckung von Substanzen mit antiviraler Aktivität (Chikungunya-Virus, SARS-CoV-2, Modelle für Marburg-Virus)

- Profilierung der antibiotischen Aktivität von Substanzen

Prof. Dr. Ursula Bilitewski

Um Therapien entwickeln zu können, mit denen wir Infektionen durch neue Pathogene oder resistente Mikroorganismen begegnen können, sind nicht nur neue Wirkstoffe nötig, sondern müssen vor allem auch neue Angriffspunkte für diese Wirkstoffe identifiziert werden.

Ursula Bilitewski studierte Chemie an der Universität Münster und promovierte am Institut für Physikalische Chemie. Im Anschluss, nach einem Jahr als Postdoc im selben Institut, wechselte Ursula Bilitewski nach Braunschweig und trat 1988 ins HZI – damals noch GBF – ein. Sie habilitierte 1994 in Biochemie an der Technischen Universität Braunschweig und ist dort seit 2002 außerplanmäßige Professorin für Biochemie.

Zunächst war ihre Forschung auf die Etablierung bioanalytischer Systeme im Mikromaßstab ausgerichtet, ehe sie 2002 in den Bereich der Wirkstoffforschung wechselte, um dort an der Aufklärung von molekularen Wirkmechanismen und der Identifizierung von Angriffspunkten von Wirkstoffen mit zu arbeiten.

Seit 2016 ist sie Leiterin der Arbeitsgruppe „Compound Profiling und Screening (COPS)“.

Team

Ausgewählte Publikationen

Lettl, C.; Schindele, F.; Reza Mehdipour, A.; Witschel, M.; Steiner, T.; Ring, D.; Brack-Werner, R.; Stecher, B.; Eisenreich, W.; Bilitewski, U.; Hummer, G.; Fischer, W.; Haas, R. (2023) Selective killing of the human gastric pathogen Helicobacter pylori by mitochondrial respiratory complex I inhibitors, Cell Chem. Biol. DOI: 10.1016/j.chembiol.2023.04.003

Suerbaum S., Coombs N., Patel L., Pscheniza D., Rox K., Falk C., Gruber A.D., Kershaw O., Chhatwal P., Brönstrup M., Bilitewski U., Josenhans C.; Identification of Antimotilins, Novel Inhibitors of Helicobacter pylori Flagellar Motility That Inhibit Stomach Colonization in a Mouse Model; mBio (2022) DOI: 10.1128/mbio.03755-21

Sabrina Mühlen, Viktor A. Zapolskii, Ursula Bilitewski, Petra Dersch, Identification of translocation inhibitors targeting the type III secretion system of enteropathogenic Escherichia coli, Antimicrob. Agents Chemotherap. (2021) DOI: 10.1128/AAC.00958-21

Brennecke P, Rasina D, Aubi O, Herzog K, Landskron J, Cautain B, Vicente F, Quintana J, Mestres J, Stechmann B, Ellinger B, Brea J, Kolanowski JL, Pilarski R, Orzaez M, Pineda-Lucena A, Laraia L, Nami F, .. Bilitewski U, Brönstrup M, …Genilloud O, .. Philip Gribbon, EU-OPENSCREEN: A Novel Collaborative Approach to Facilitate Chemical Biology, SLAS Discovery 24 (2019) 398 – 413 DOI: 10.1177/2472555218816276

A. Heintz-Buschart, H. Eickhoff, E. Hohn, U. Bilitewski, Identification of inhibitors of yeast-to-hyphae transition in Candida albicans by a reporter screening assay, J. Biotechnol. 164 (2013) 137 - 142 DOI: 10.1016/j.jbiotec.2012.12.004

Publikationen

Projekte

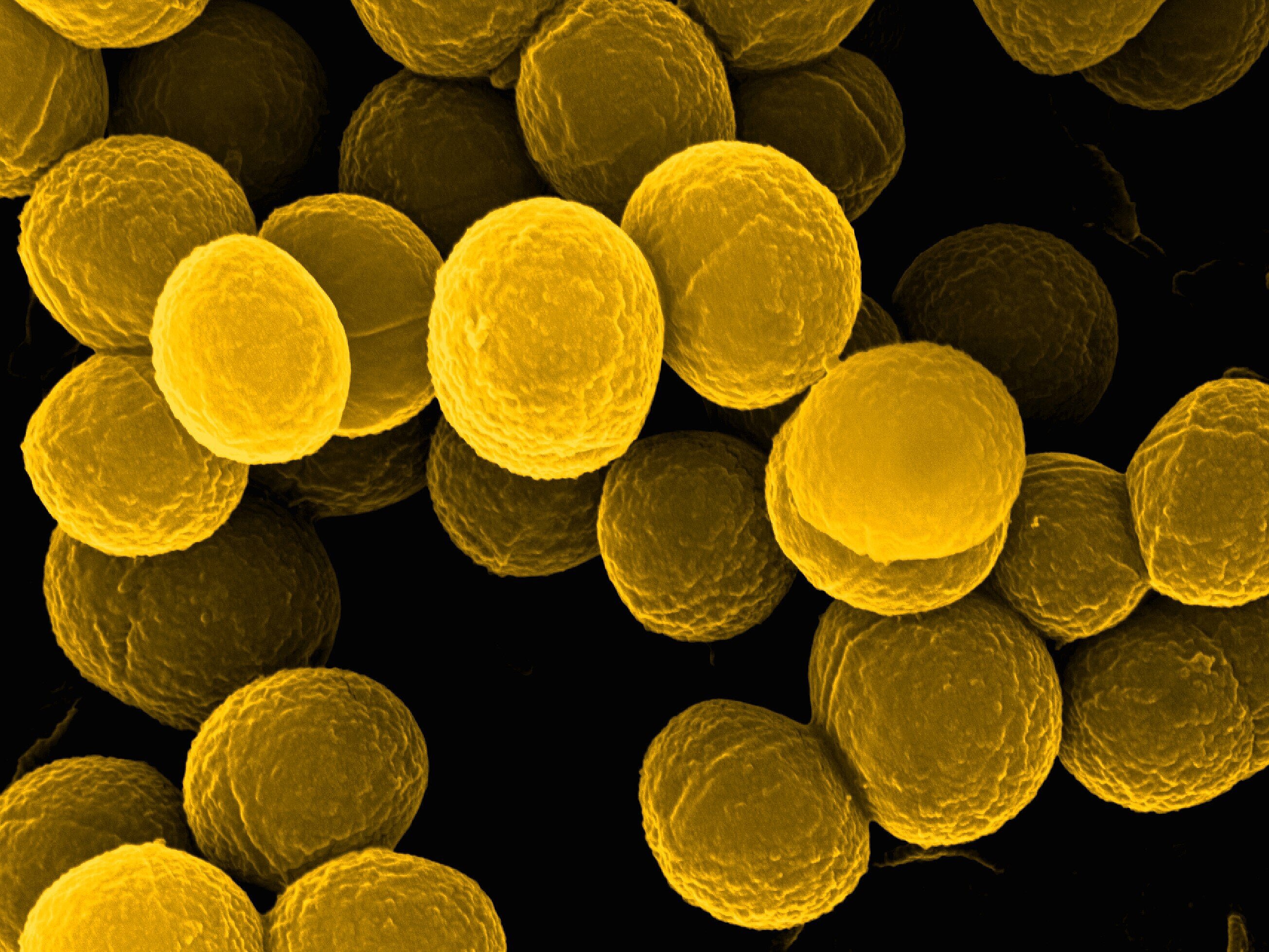

Hemmung der Aktivität von α-Hämolysin von Staphylococcus aureus

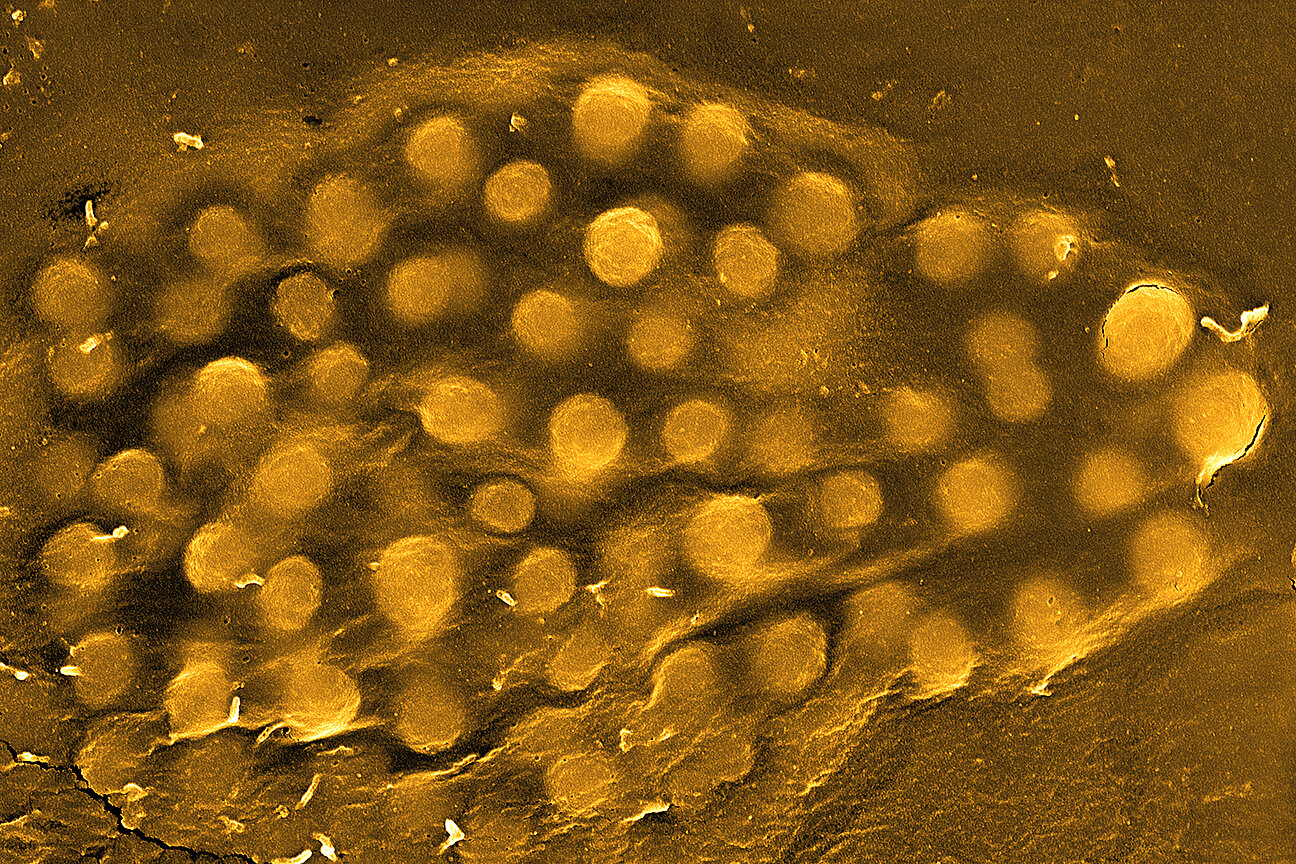

α-Hämolysin ist eines der Proteine von S.aureus, das von den Bakterien sekretiert wird und zur Schädigung von menschlichen Zellen führt, indem es Poren in der Membran der Zellen bildet. Im Menschen greift es insbesondere Zellen des Immunsystems und Epithel- und Endothelzellen an und ist der entscheidende Virulenzfaktor bei Lungenentzündungen sowie bei Infektionen der Haut, die von S. aureus verursacht werden. Für eine Screeningkampagne am Lead Discovery Center (LDC) in Dortmund mit 180.000 Substanzen wurde von uns der Screeningtest mit dem rekombinanten Protein entwickelt und wurden Testsubstanzen zur Verfügung gestellt. Zur Validierung der Aktivität der gefundenen Inhibitoren wurden von uns Infektionsmodelle etabliert, bei denen die Lungenepithelzelle A549 gezielt mit S. aureus infiziert wurde. Mit diesem Modell konnten wir auch die pathogenen Eigenschaften von mehr als 100 Isolaten von Patient:innen charakterisieren. Die zugegebenen Inhibitoren konnten die Schädigungen der Zellen durch α-Hämolysin und auch die Bildung von Entzündungsmarkern (Zytokinen) verhindern. Für noch weitergehende Untersuchungen unter infektionsnahen Bedingungen werden spezielle Zellkulturmodelle etabliert, bei denen die Infektion an der Grenzschicht zwischen Luft und Zellkultur (air-liquid-interface – Kulturen) geschieht. Wir etablieren außerdem diagnostische Methoden, um α-Hämolysin auch in Patient:innenproben quantifizieren zu können, da bei einer prophylaktischen Anwendung der Inhibitoren nicht alleine aus der Anwesenheit von S. aureus auf die Anwesenheit signifikanter α-Hämolysin – Konzentrationen geschlossen werden kann.

Laufzeit: seit 2015

Geldgeber: Helmholtz-Validierungsfonds, Pre4D-Programm, CARB-X, DZIF

Antivirale Wirkstoffe

Chikungunya – Virus

Das Chikungunya-Virus wird durch Mücken übertragen, verursacht starke Muskel- und Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen und ist von hohem Fieber begleitet. Neugeborene, ältere Menschen und Personen mit chronischen Erkrankungen haben das Risiko für schwere Verläufe. Ursprünglich kam das Virus vor allem in Südostasien und in Afrika vor, breitet sich aber seit einiger Zeit weltweit, unter anderem bis nach Europa aus, entsprechend der Ausbreitung der Mücken. Bislang gibt es keine spezifische Therapie.

In Zusammenarbeit mit Prof. J. Diez, Barcelona und gefördert durch die Europäische Kommission haben wir in der EU-OPENSCREEN Substanzbibliothek von ca. 100.000 Substanzen nach Substanzen gescreent, die die Replikation des Chikungunya-Virus hemmen. Dafür konnten wir einen Reporter-Virus verwenden, der Luziferase im Genom enthielt, so dass die Luziferase-Aktivität ein Maß für die Zahl der Viruspartikel war. Außerdem konnten wir die vom Virus verursachten zytopathischen Effekte quantifizieren.

Um einen ausreichend hohen Substanzdurchsatz zu erreichen und den Substanzverbrauch zu minimieren, wurden 384well Mikrotiterplatten für den Assay verwendet. Die Substanzplatten wurden durch Transfers von 100 nL der Substanzlösungen durch den akustischen Dispensierer Echo®550 hergestellt. Der eigentliche Infektionsassay wurde im S3**-Labor durchgeführt. Das gleiche Protokoll wurde auch verwendet, um die anti-Chikungunya-Aktivität von Naturstoffen oder weiteren chemisch-synthetischen Substanzen zu untersuchen. Es wurden einige sehr vielversprechende Substanzen identifiziert, die in einem medizinalchemischen Projekt (gefördert durch EU-OPENSCREEN) weiterbearbeitet wurden.

Zur genaueren Untersuchung der Wechselwirkung zwischen dem Virus und Wirtszellen wurden Metabolom-Studien durchgeführt, und die CRISPR-Cas9 – Technologie etabliert. Dadurch sollen neue Angriffspunkte für Wirkstoffe identifiziert werden, die durch spezifische Tests adressiert werden können.

Laufzeit des Projektes: seit 2020

Geldgeber: Europäische Kommission durch ein Demonstrationsprojekt der Forschungsinfrastruktur EU-OPENSCREEN und durch ein Kooperationsprojekt im Rahmen der Zusammenarbeit mit Südostasien;

Stipendium der Alexander von Humboldt - Stiftung

SARS-CoV-2

Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie war der Auslöser für weltweite Anstrengungen, Wirkstoffe zur Behandlung dieser Krankheit zu finden, da die meisten der bekannten antiviralen Medikamente keine zufriedenstellende Wirkung gegen SARS-CoV-2 zeigten. Wir setzten die EU-OPENSCREEN – Substanzbibliothek (ca. 100.000 Substanzen) in Screeningkampagnen ein.

In Kooperation mit Prof. E. Kierzek, Polnische Akademie der Wissenschaften, Posen und gefördert durch das europäische Konsortium von Forschungsinfrastrukturen ISIDORe wurde ein Test etabliert, mit dem weitestgehend automatisiert nach Interkalatoren in konservierte RNA-Sekundärstrukturen gesucht werden kann. Nach Bestimmung der wirksamen Konzentrationsbereiche (IC50-Werte) wird die Aktivität der Substanzen im Infektionsassay mit SARS-CoV-2 überprüft. Dafür steht auch im S3-Labor eine automatisierte Testanlage zur Verfügung.

Laufzeit: 2020 – 2025

Geldgeber: Europäische Kommission durch das Netzwerk europäischer Forschungsinfrastrukturen ISIDORe

Vorbereitung auf künftige Pandemien: COMBINE

Anhand des Marburg-Virus sollen Strategien zur Vorbeugung und Therapie künftiger viraler Infektionen entwickelt werden. Koordiniert wird das Projekt von Prof. Christian Sieben (HZI). Aufgabe der AG COPS / Abt. CBIO ist die Suche nach Inhibitoren von Wechselwirkungen zwischen Phosphatidylserin, viralen Glykoproteinen und viralen Proteinen mit ihren jeweiligen Rezeptoren auf der Oberfläche von Wirtszellen. Durch diese Inhibitoren soll die Aufnahme von Viruspartikeln in Zellen, und damit die Infektion der Zellen verhindert werden. Als Substanzbibliotheken werden die EU-OPENSCREEN – Bibliothek, aber auch Naturstoffe und Target - spezifischere Bibliotheken verwendet. Um einen ausreichenden Durchsatz an Substanzen zu erreichen, wird eine weitgehende Automatisierung der Tests angestrebt. Weitere Informationen sind unter www.combine-MARV.eu zu finden.

Laufzeit: 2025 – 2029

Geldgeber: Europäische Kommission

Technologieangebote

Screeningkampagnen

In der Abt. Chemische Biologie (CBIO) stehen Anlagen zur Verfügung, die die automatisierte Durchführung von biochemischen / mikrobiologischen / zellbiologischen Tests gestatten. Es handelt sich um integrierte Systeme mit Pipettierroboter (i7 bzw. i5), automatischen Inkubator (Cytomat), Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät (Synergy, Biotek) und Dispenser (Multidrop). Es gibt zwei sehr ähnlich aufgebaute Systeme, von dem sich eines in der Umgebung der biologischen Sicherheitsstufe 3 befindet und das andere in Laboren der biologischen Sicherheitsstufe 2, so dass auch direkt mit den entsprechenden Krankheitserregern gearbeitet werden kann. Daher gehört die Abt. CBIO zu den offiziellen Screeningzentren der europäischen Forschungsinfrastruktur EU – OPENSCREEN.

Wir bieten die Anpassung von Testprotokollen an die Systeme und die Durchführung von Screeningkampagnen, zum Beispiel mit Substanzbibliotheken der Abt. CBIO (ca. 40.000 Substanzen) und / oder der europäischen Forschungsinfrastruktur EU – OPENSCREEN (ca. 100.000 Substanzen) und stellen die erforderlichen Kontakte her. Die Anlage ist geeignet, die Wirkung nicht nur von chemischen Substanzen, sondern auch von Proteinen, Nukleinsäuren oder anderen Agenzien mit möglicherweise inhibierender oder aktivierender Wirkung zu untersuchen. Voraussetzung ist nur die Durchführbarkeit der Tests in Mikrotiterplatten.

Die für die Screeningkampagnen benötigten Mikrotiter-Testplatten stellen wir mit dem akustischen Dispenser Echo®550 her, wenn dies durch den Transfer von Lösungen von chemischen Substanzen in DMSO möglich ist. Durch den Einsatz des Echo®550 können problemlos Volumina, die kleiner als 1 µL sind, von einer Mutterplatte in die Testplatte transferiert werden. Auch Konzentrationsabhängigkeiten können sehr einfach durch Transfer unterschiedlicher Volumina untersucht werden. Durch diese Technologie wird der Bedarf an Testsubstanz minimiert. Außerdem werden keine Pipettenspitzen benötigt, da der Transfer durch akustische Energie erfolgt.

Gegebenenfalls unterstützen wir auch externe Screeningkampagnen durch die Herstellung von Substanzplatten.

Zu allen Screeningkampagnen gehört auch die Verwaltung und Auswertung der Daten, damit eine Zuordnung der Screeningdaten zu chemischen Substanzen möglich ist.

Profilieren der antibiotischen Aktivität chemischer Substanzen

Wir bieten an, im Rahmen von Forschungskooperationen grundlegende biologische Aktivitäten von chemischen Substanzen zu ermitteln. Dies sind zunächst Untersuchungen auf antibiotische Wirkungen, also auf einen hemmenden Einfluss auf das Wachstum von Bakterien. Zur ersten Orientierung verwenden wir Staphylococcus aureus als relevanten Vertreter der Gram-positiven Bakterien und Escherichia coli für die Gram-negativen Bakterien. Um auszuschließen, dass fehlende Aktivitäten gegen Escherichia coli durch effizienten Export der Substanzen aus den Bakterien verursacht wird, nutzen wir außerdem noch die ΔTolC – Mutante von E. coli, da in ihr eines der wichtigsten Substanz-Exportsysteme inaktiviert ist. Bei vielversprechenden Aktivitäten können dann weitere Bakterien in die Untersuchungen einbezogen werden.

Neben den Untersuchungen auf antibiotische Wirkungen charakterisieren wir die Substanzen auch auf ihre Wirkung auf die Vitalität tierischer Zellen, da dies auch Hinweise auf mögliche Anwendungen der beobachteten Wirkungen gibt.

Da wir bei Substanzen, die in DMSO löslich sind, den akustischen Dispensierer Echo®550 für das Substanzhandling einsetzen können, benötigen wir für die ersten Untersuchungen nur etwa 10 µL von den Substanzlösungen.

Als Screeningzentrum der europäischen Forschungsinfrastruktur EU – OPENSCREEN haben wir die dort zur Verfügung stehende komplette Substanzbibliothek aus mehr als 100.000 Substanzen in Bezug auf antibiotische Aktivität gegen die vier Gram-negativen Bakterien aus dem ESKAPE – Panel, nämlich Escherichia coli, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, untersucht.