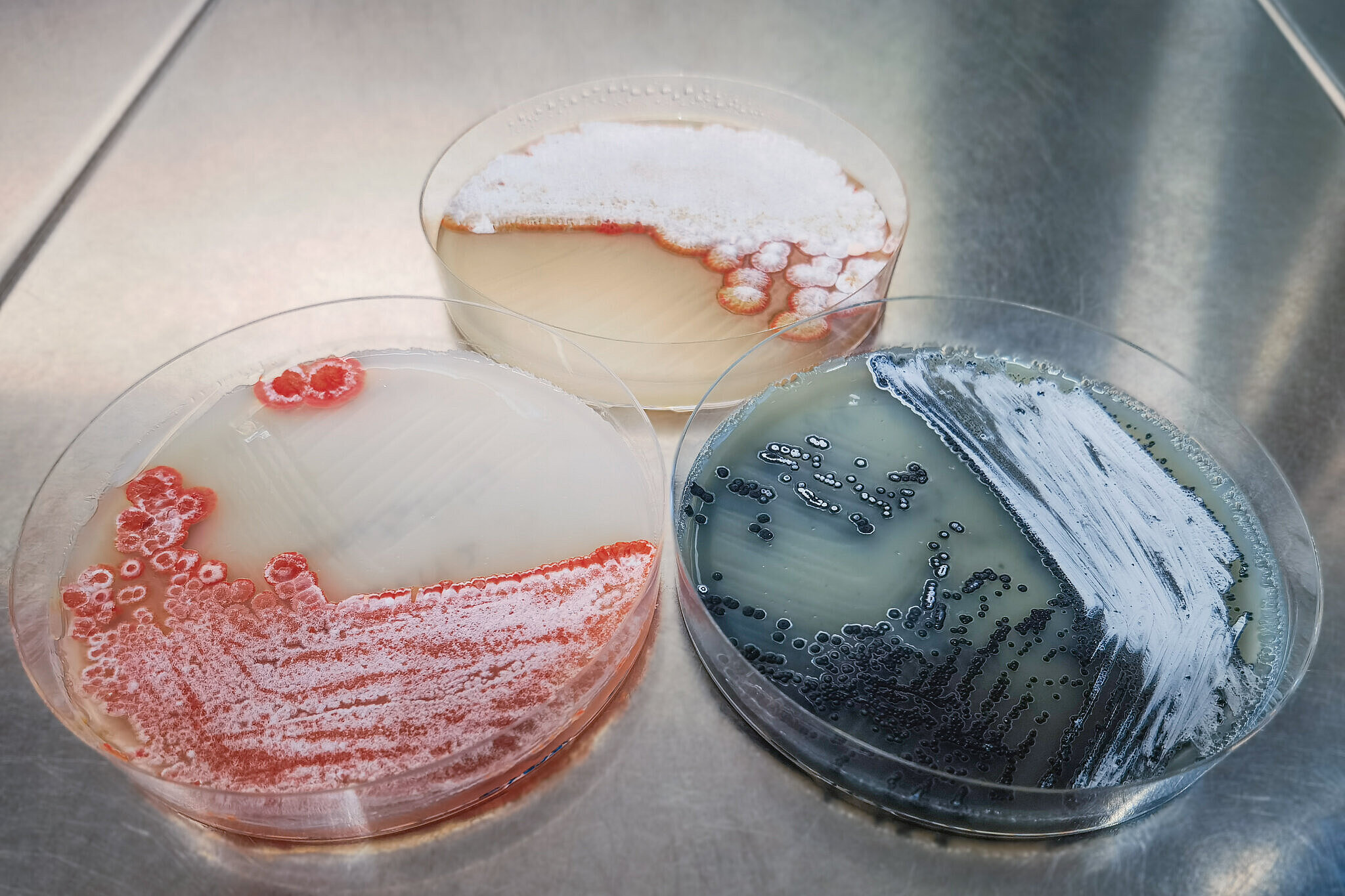

Je häufiger Antibiotika eingesetzt werden, desto schneller entwickeln Krankheitserreger Mechanismen, um sich deren Wirkung zu entziehen. Die Folge sind resistente Erreger, denen gebräuchliche Antibiotika nichts mehr anhaben können. Damit auch in Zukunft effektive Medikamente gegen bakterielle Infektionserkrankungen verfügbar sind, werden Antibiotika benötigt, die andere Zielstrukturen der Bakterien adressieren als alle Wirkstoffe, die bereits klinisch verwendet werden. Einen solchen Kandidaten entdeckten Forschende am HIPS bereits 2008 im Bodenbakterium Sorangium cellulosum: Die Naturstoffklasse der Chlorotonile zeigt eine starke Wirkung gegen die Krankenhauskeime Staphylococcus aureus und Enterococcus faecium sowie den Malaria-Erreger Plasmodium falciparum und nutzt dabei einen bislang unbekannten Wirkmechanismus. Das HIPS ist ein Standort des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Kooperation mit der Universität des Saarlandes.

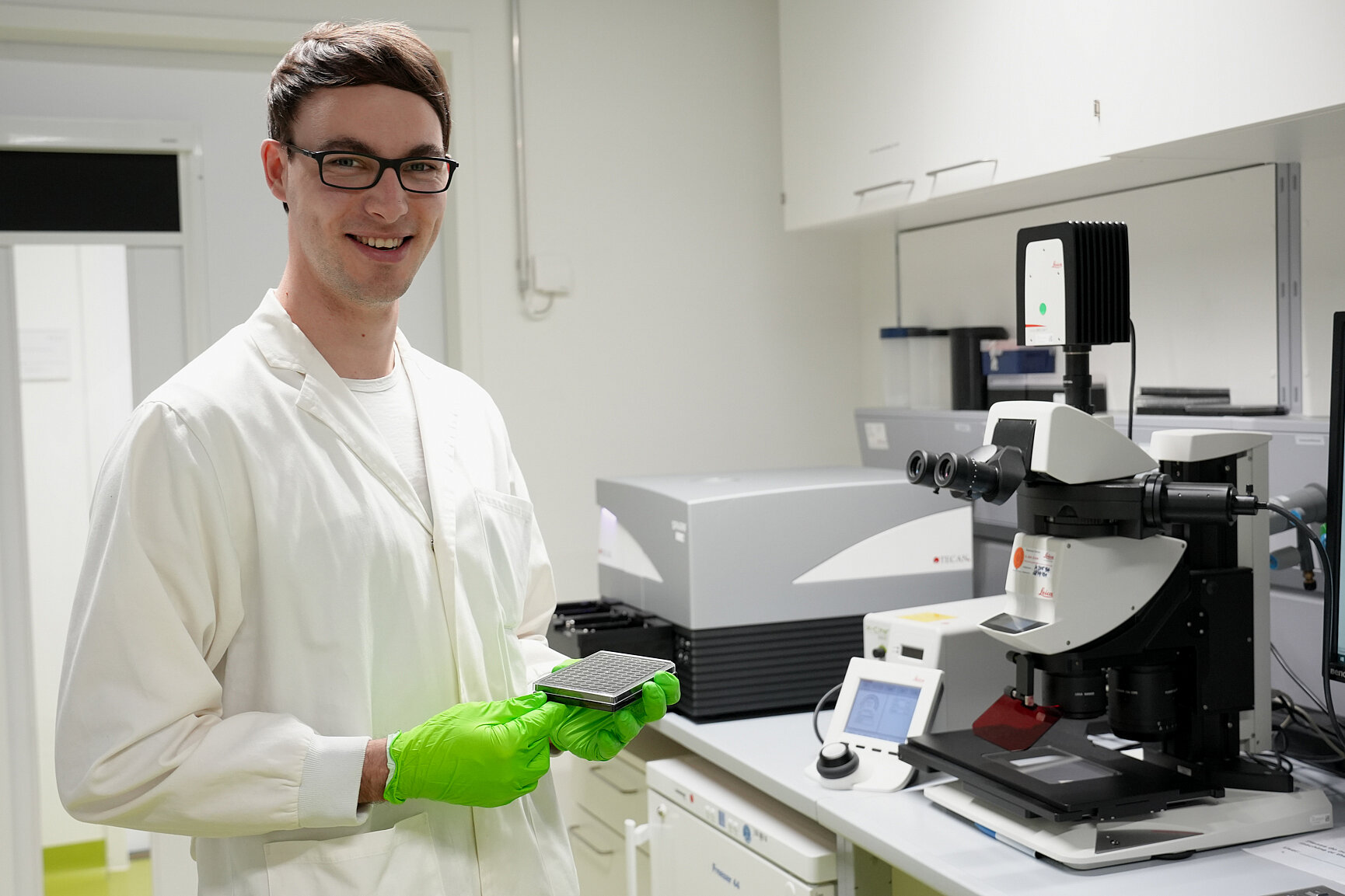

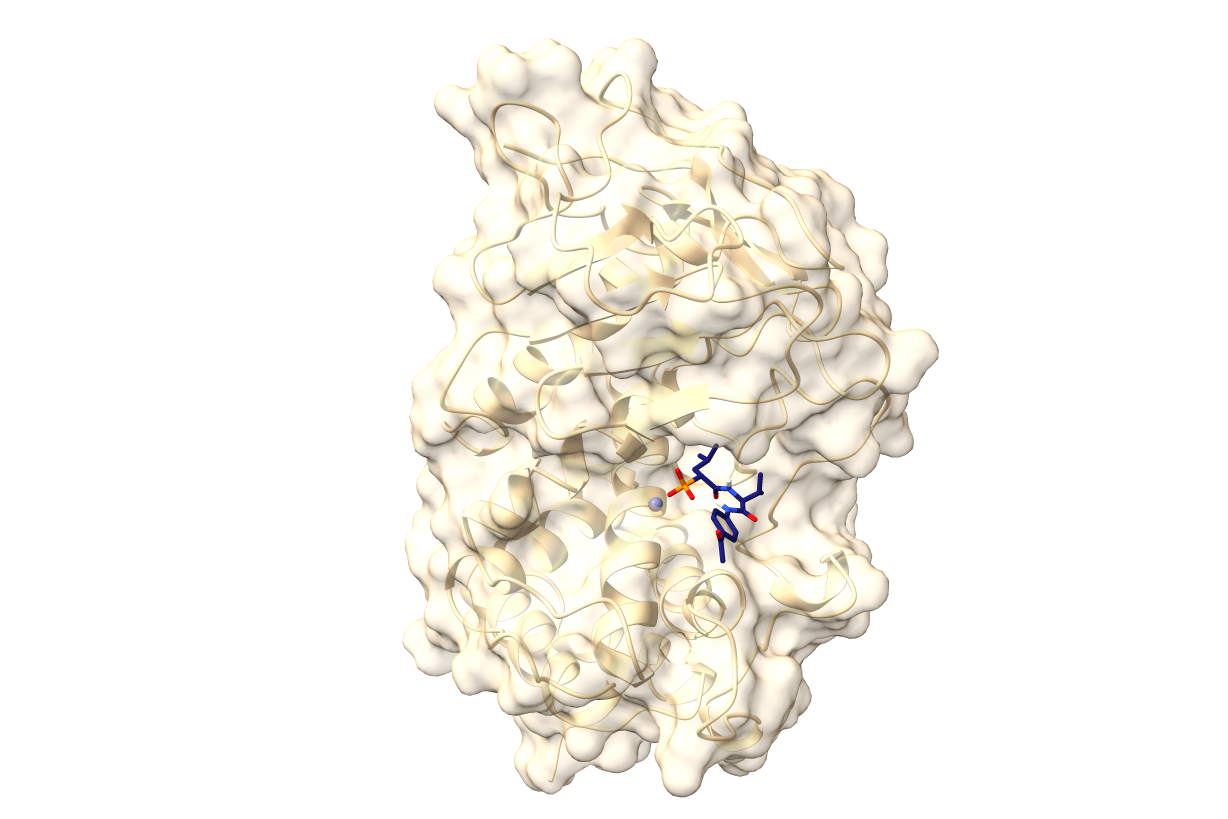

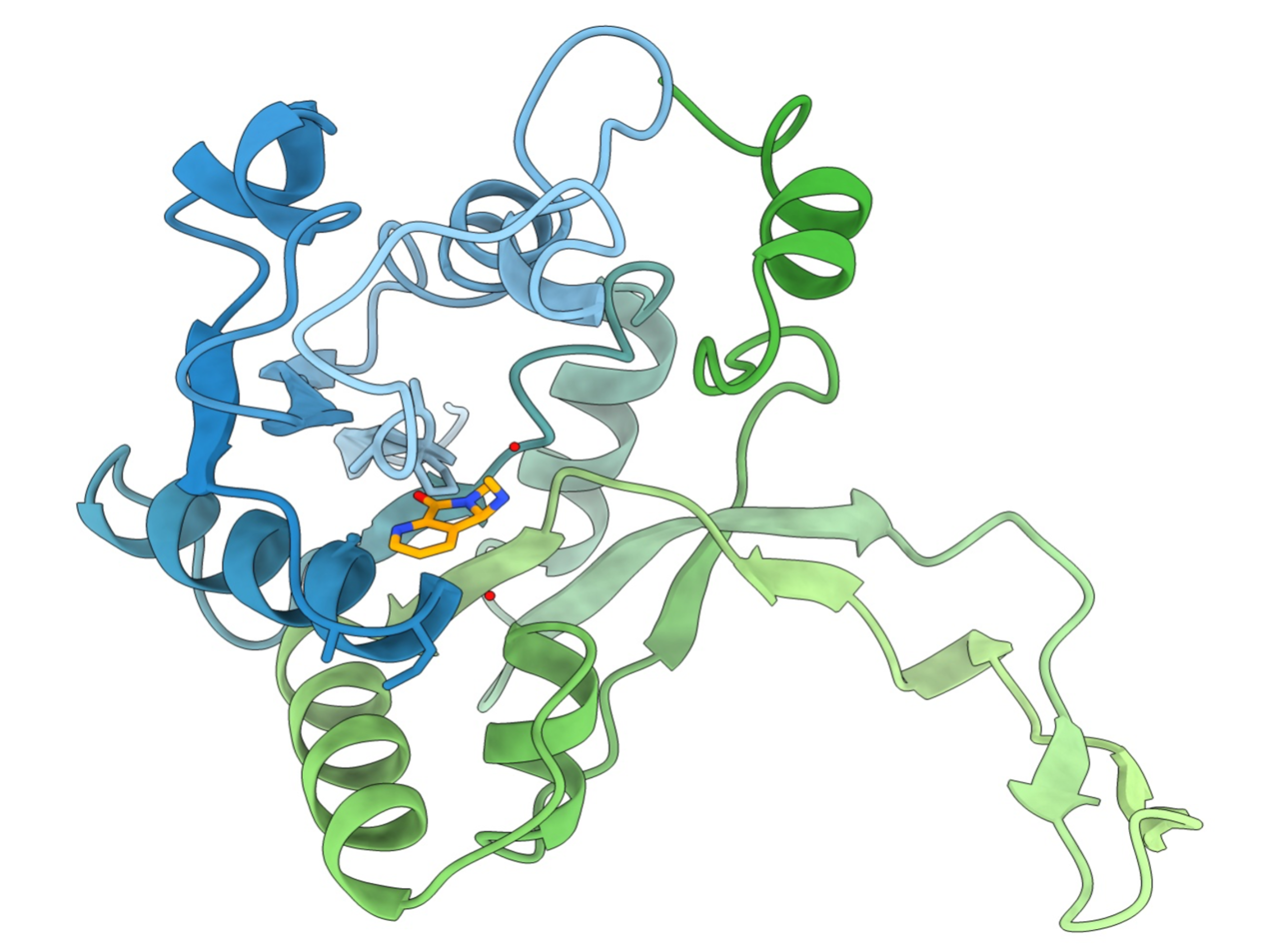

In der nun veröffentlichten Studie konnten Forschende unter der Leitung von Dr. Jennifer Herrmann und Prof. Rolf Müller den neuartigen Wirkmechanismus der Chlorotonile aufdecken. Dabei konnten sie zeigen, dass Chlorotonile die bakteriellen Erreger, im Gegensatz zu den meisten anderen Antibiotika, mit einem kombinierten Ansatz angreifen. Zum einen binden sie an Membranlipide und destabilisieren so die bakterielle Membran. Weiterhin hemmen sie zwei Enzyme, die an der Synthese von Zellwand und Proteinen beteiligt sind. Erstautor Dr. Felix Deschner, Postdoc in Müllers Abteilung „Mikrobielle Naturstoffe“, erklärt, wie genau die Chlorotonile ihre Wirkung entfalten: „Wenn Chlorotonil an die Zellmembran bindet, können Kaliumionen unkontrolliert aus der Zelle austreten. Dadurch gerät das Zellinnere aus dem Gleichgewicht: Das elektrische Potenzial der Membran verändert sich, der osmotische Druck fällt rapide ab und essenzielle zelluläre Prozesse werden gestört.“ In Kombination mit der Inhibition der Phosphatase YbjG und der Methionin-Aminopeptidase MetAP wird die bakterielle Zelle so massiv in ihrer Funktion gestört, dass letztendlich der Zelltod einsetzt.

„Anfangs lagen uns zwar vielversprechende Wirksamkeitsstudien vor, die Zielstruktur und der genaue Wirkmechanismus waren jedoch unklar“, sagt Deschner. Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, führten die Forschenden umfassende Experimente durch und erstellten eine Art „Steckbrief“ des Moleküls. „Dadurch haben wir herausgefunden, dass Chlorotonile direkt an Lipide binden und so das Membranpotenzial beeinflussen. Das war unerwartet, da das ein bisher wenig beobachteter Mechanismus für Antibiotika ist“, erklärt Deschner. Durch die Veränderung des Membranpotenzials setzt die Aktivität sofort ein, was auch die schnelle bakterizide Wirkung der Chlorotonile erklärt. Die direkte Interaktion mit Lipiden in der Zellmembran macht es für Bakterien zudem schwieriger, Resistenzmechanismen gegen Chlorotonile zu entwickeln. Zielt ein Antibiotikum auf ein bestimmtes Enzym ab, können die Bakterien entweder mehr davon produzieren oder dieses strukturell verändern, um sich gegen das Antibiotikum zu schützen. Bei Lipiden hingegen greifen diese Möglichkeiten nicht. Erst durch Mutationen im Lipidefflux-System, das die Zusammensetzung der Zellmembran steuert, konnten resistentere Bakterienstämme identifiziert werden. Das Wissen über den Resistenzmechanismus gegenüber einem Antibiotikum ist entscheidend, um Strategien zu entwerfen, die diesen Mechanismen entgegenwirken – beispielsweise durch Kombinationstherapien oder strukturelle Anpassungen des Wirkstoffs.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass Chlorotonile ein völlig neues Wirkprinzip verfolgen und gleich mehrere kritische Strukturen in der Bakterienzelle angreifen“, sagt Herrmann. „Das macht sie zu potenziellen Game-Changern im Kampf gegen multiresistente Keime und eröffnet die Möglichkeit, gezielt nach weiteren Wirkstoffen mit einem ähnlichen Mechanismus zu suchen.“ Aktuell arbeiten die Forschenden an der Weiterentwicklung der Chlorotonile, um deren Wirksamkeit und Sicherheit zu optimieren. Parallel arbeiten sie im Rahmen von GO-Bio initial an der Entwicklung von Chlorotonilen zu einem Medikament für die Behandlung von Malaria.